YouTube

0:00 オープニング

0:22 待つ!

1:17 素早く!

1:55 少しだけ!

2:21 ワンポイントアドバイス

2:57 まとめ

上手に半田付けをする方法

今回は、上手に半田付けをする方法について紹介していきたいと思います。

正直まだまだ私も玄人レベルには遠く及びませんが、一般的に言われるポイントをギュッと3つにまとめたので、これらを意識すれば半田付けスキルが格段に上がると思います。

今までなんとなく半田付けをやっていた、もしくはうまくできなくて困っているという方はぜひ参考にしてみて下さい。

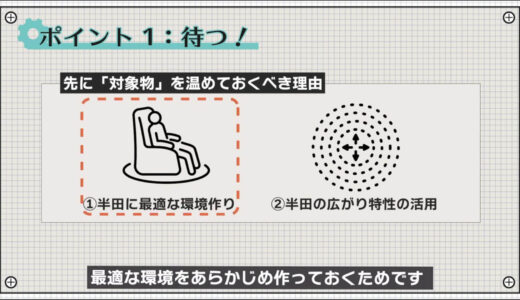

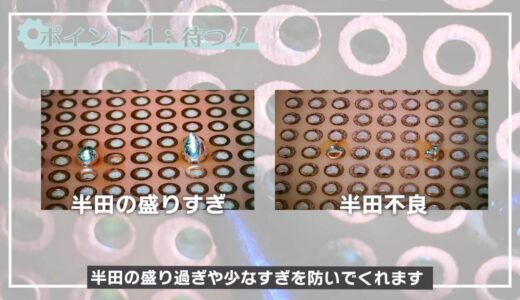

待つ!

まず最初のポイントは、待つという事です。

まずはこて先だけを基板や部品端子に当てて、金属部分がちゃんと温まるまで待ちましょう。

これには2つの理由があり、1つは半田が相手の金属と結びつくのに最適な環境をあらかじめ作っておくためです。

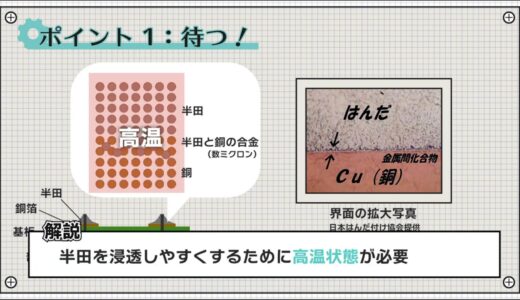

半田付けは、技術的には半田が相手の金属の表面に浸透して混ざり合い、合金を作るプロセスになります。

この時、浸透するためには、ある程度の高温状態を作ってあげる必要があります。

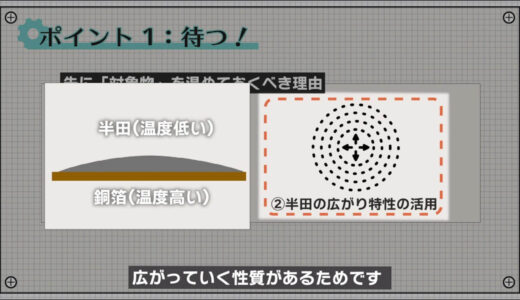

もう1つは、半田は液体になると、温度が低いところから高いところに広がっていく性質があるためです。

この性質を利用すると、半田付けしたい部分を先に温めておくことで、勝手に半田が広がっていってくれるので半田の盛り過ぎや少なすぎを防いでくれます。

始めのうちはつい慌ててすぐに半田を当ててしまいがちですが、半田ごてを基板と部品に当ててから、落ち着いて心の中でゆっくり3秒数えるくらいがちょうど良いです。

部品も、これくらいの時間であれば基本的に壊れることはないので大丈夫です!

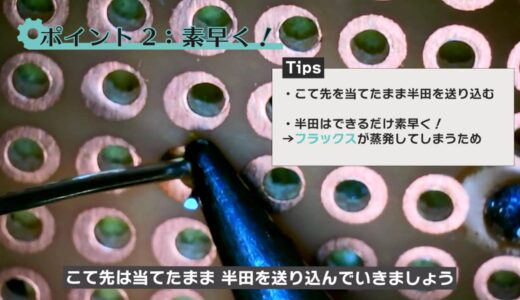

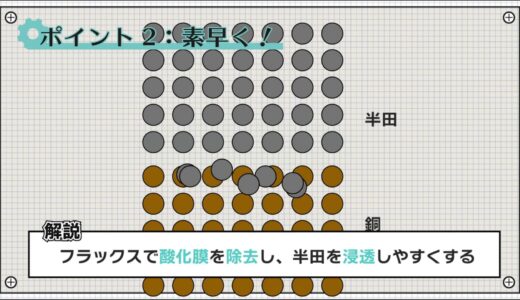

素早く!

次のポイントは、素早く行うという点です。

こて先は当てたまま、半田を送り込んでいきましょう。

この時、半田はできるだけ素早く送り込むのがポイントです。

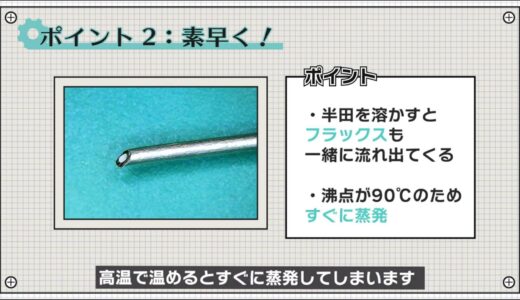

これは、フラックスが蒸発する前に半田付けを完了させる必要があるためです。

実は半田には、内部にフラックスという材料が一緒に入っています。

フラックスには、金属の表面にある酸化膜を化学的に除去し、半田を浸透しやすくする役割があります。

半田を溶かしていくと一緒にフラックスも液体になって溶け出してくるのですが、実はこのフラックスは沸点が低く、高温で温めるとすぐに蒸発してしまいます。

また、半田は温度が上がりすぎると脆くなってしまうため、強度の観点からも相対的に温度の低い半田を素早く送って、温度が上がりすぎないように冷やしてあげることも重要になってきます。

少しだけ!

最後のポイントは、半田を送り込む量は少しだけという点です。

良く言われるように、良い半田付けはいわゆるフィレットと呼ばれる富士山のようなキレイな曲線を描きます。

半田はつい多くの量をつけてしまいがちですが、半田の量が多すぎると団子のような形になってしまい、根元がちゃんと半田付けできているのかが確認できないため信頼性を下げてしまいます。

また、極端に少ない場合も、十分に半田が広がらず接触不良などの原因となってしまうため注意が必要です。

ベテラン技術者は、どれくらいの量であればキレイなフィレットになるか、経験的に見定めて適切な量の半田を素早く送り込みます。

ワンポイントアドバイス

ここでひとつワンポイントアドバイスがあります。

半田付けを上手にするためには、作業だけではなく半田ごてをメンテナンスすることも重要になります。

こて先にサビやゴミが付いていると、こて先の熱を十分に基板や半田に伝えることができません。

こて先を温めた後は、まずはスポンジや金属のクリーナーなどで綺麗に汚れを落としておきましょう。

そしてはんだ付け作業が終わった後は、そのまま電源を切らず、こて先に半田を付けてから切るようにしましょう。

こて先は金属なので、このまま放置しておくと酸化が進んでいってしまいますが、半田を塗っていくとコーティングの役割を果たしてくれるので酸化を防いでくれます。

まとめ

今回は、上手にはんだ付けをするポイントについて紹介してきました。

はんだ付けは一見簡単そうに見えますが、実はそれだけで一冊の本が出来上がってしまうほど奥が深い世界です。

正しく行わないと、回路の信頼性を落としてしまうとても大事な作業なので、最低限ここで紹介した3つのポイントだけでも頭に入れておきましょう。

今日から始める電子工作

今日から始める電子工作